أسماء محمد المدادحة

يتأثر الملايين من القاصرين بشكل مباشر بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، فإما إنهم جرحى أو شهداء، انفصلوا عن عائلاتهم وأجبروا على رؤية مشاهد العنف والتي لم يسبق لها مثيل. تم تهجير العديد منهم قصراً وهذا بحد ذاته جريمة حرب في معظم حالات الحروب، لن ننكر أيضا بوجود العديد من عمليات الخطف والاغتصاب واستغلال الأطفال من أجل تجنيدهم وجعلهم قذيفة المدفع الأولى التي يرمى بها في ساحة الحرب.

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من النزاعات في جميع أنحاء العالم، يكونون في الخطوط الأمامية من أي جبهة لكيلا تعتبر خسائر ذلك الجيش بالخسائر الفادحة. إذ تعتبر الحرب كارثة مأساوية لهم وللعديد من الأطفال بشكل خاص، فالأطفال لهم حياتهم الخاصة وعالمهم البريء، فالحرب الطاحنة تجبرهم على مغادرة منازلهم ومدارسهم وحتى احلامهم يتم قصفها دون أدنى رحمة، لم يعد الامر يقتصر على ذلك فحتى المراكز الصحية والمستشفيات التي تعتبر الملجئ الوحيد لهم للأمان يتم تدميره، لا أدري ماذا سنقول لأولئك الأطفال الذين غابت أطرافهم عنهم غابت تلك الملامح البريئة من عيونهم ووجوههم بسبب عبوة ناسفة أو شظية صاروخ تدمر مستقبلهم. وتعطيل البيئة التي تحميهم، إذ يمنعهم الحصار من الوصول إلى الغذاء والمأوى والأدوية التي من الممكن أن تسعف ما تبقى من أرواحهم. وهذا أيضا محرم في قانون الحروب، فالبعض مستهدف بسبب عرقهم، والبعض الآخر بسبب عقيدتهم ودينهم؛ فتيات صغيرات يتعرضن للاغتصاب أو الاختطاف من قبل الجماعات المسلحة. حتى أنه أصبح من السهل أن يسيطر الجلادون على أعمال الاستغلال الوحشية والإيذاء المنهجي والعنف.

ربما لم يكن هناك عصر ذهبي يتم فيه حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص من الحرب. حتى وإن دامت أو حتى انتهت، تبقى المعاناة التي يعاني منها الأطفال المحاصرون في الصراع، تبقى الطفولة تعاني من الجروح المدمية تعاني من العجز وسوء القوت ونقصٍ في الآفاق ودمار العقل لوجود الفقر والجهل. فإننا نعيش في عصر مظلم حقًا، رغم كل التطور.

من السمات المميزة لهذا العصر المظلم ثقافة الإفلات، الافلات من العقاب لمن يؤذون الأطفال أو يفشلون في حمايتهم عمداً. تشير شدة النطاق وتأثير العنف الممارس على الأطفال إلى انتهاكات منهجية للقانون الدولي المدني والجنائي. ومع ذلك، فإن مرتكبي هذه الانتهاكات، والقادة الذين يصرحون بأعمالهم أو يتغاضون عنها ببساطة، نادرًا ما يواجهون العدالة، أو حتى يكونون في مُحاكمة. الترياق الفعال الوحيد لثقافة الإفلات من هذا العقاب هو حكم القانون الذي تفرضه المؤسسات الفعالة.

منذ اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1949، كانت هناك محاولات لملئ هذه الفجوة، ولا سيما مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمت الموافقة عليها في عام 1989. وقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل عدسة مشتركة تشتد الحاجة إليها للتركيز على حقوق الطفل. ولكن حتى أثناء المفاوضات، كانت هناك مخاوف من أنها لم تكن قوية بما يكفي لتوفير الحماية الكافية للأطفال المحاصرين في النزاعات المسلحة. بعد الحروب المروعة في يوغوسلافيا السابقة والإبادة الجماعية في رواندا، تصاعدت المخاوف بشأن كفاية القانون الدولي وأدت في النهاية إلى قانون روما الأساسي في عام 1998 وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكن هل نظر أحدهم لأهل فلسطين واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط ليشمل أولئك الأطفال ذاك القانون؟؟؟.

اليوم، تحاول ثلاثة مجالات من القانون الدولي الحديث عن توفير الحماية لضحايا الحرب: قانون حقوق الإنسان، قانون اللاجئين والقانون الإنساني. إلا أن هذه المجالات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، إذ نركز هنا على القانون الدولي الإنساني لحقوق الطفل الذي يختلف عن قانون حقوق الإنسان من حيث أنه يركز على الأفعال المحرمة التي يتعرض لها الطفل في النزاع المسلح على الأراضي المحتلة.

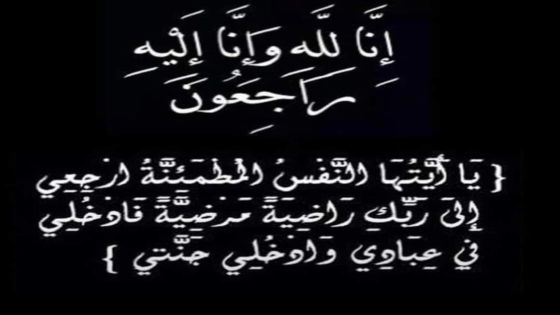

لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية، وكل مجتمع لديه مصلحة في توسيع فرص الأطفال في الحياة. ولكن، ففي جميع أنحاء العالم لا يزال الملايين من الأطفال ينحرمون من الفرصة العادلة بسبب البلد أو الدين أو الجنس أو الظروف أو حتى لون البشرة التي يولدون فيها، لماذا هم الضحايا وهم جيل السلام … فمن قلبي سلام لأطفال لم يروا السلام.